博鳌之子 卢鸿基

博鳌之子 卢鸿基图片

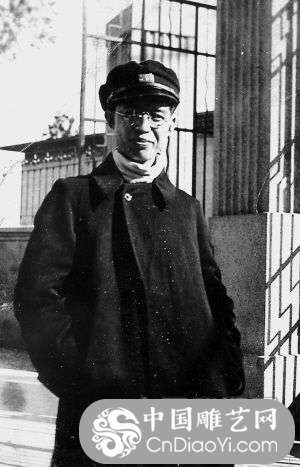

压题图片:1935年卢鸿基在国立杭州艺专

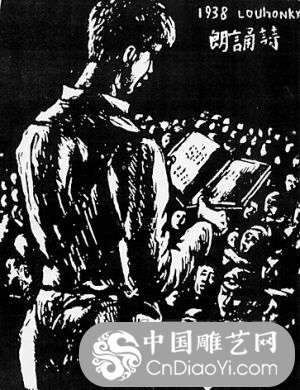

朗诵诗(木刻) 1938年

海南岛游击队员(雕塑) 1957年

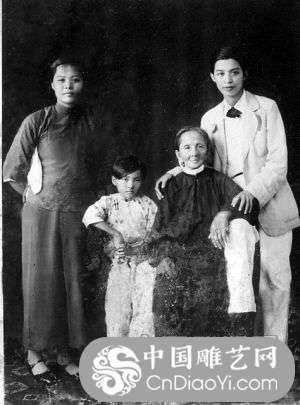

1934年卢鸿基在琼海乐城和母亲、五姐、侄女合影

琼海市博鳌镇排园村,走出了艺术大师卢鸿基。他集雕塑家、画家、诗人、教育家、艺术理论家于一身,对版画、粉画深有研究,还做了不少翻译工作,留下遗稿约四十万字、诗词二百余首。在中国美术学院(原浙江美院)评定的现代美术名师中,卢鸿基名列其中。

今年恰逢卢鸿基先生诞辰100周年,谨以此文纪念这位曾吟咏“椰子槟榔别有姿,胜过江南杨柳枝”的海南之子。

神奇秀美的万泉河与碧波浩瀚的南海交汇处,有一座世界知名的“天堂小镇” 博鳌。

在博鳌镇排园村,曾走出了一位让海南人倍感荣耀的艺术大师卢鸿基。他集雕塑家、画家、诗人、教育家、艺术理论家于一身,对版画、粉画深有研究。此外,他还做了不少翻译工作,留下遗稿约四十万字、诗词二百余首、粉画三百多幅,大连苏军烈士纪念碑是他在雕塑方面享有盛誉的力作。

坠地初闻海啸声

在中国美术学院(原浙江美院)评定的现代美术名师中,卢鸿基名列其中。

1910年7月的一天,琼海博鳌镇排园村的卢家,又添了一个男丁,家中为其取名鸿基,字圣时。

卢鸿基的女儿卢叶子告诉记者,“父亲是卢家第7个孩子,在男孩中排行第三,乡邻后多称其为 三公 。”

卢家长年经营盐贸生意,在琼海购置有良田近百亩,铺面房数间,盐田10多亩,家底较为殷实。

卢鸿基孩童时代,经常在博鳌的海滩上嬉戏,碧蓝色的大海,熏陶了他酷爱艺术的童心。变幻莫测的海浪,孕育了他激情澎湃的情感。纯朴的民风,陶冶了他善良的性情。这些,都影响着他一生的艺术事业。

蒙童时期,卢鸿基进入东山小学学习。教师中既有前清的老监生,又有民国的新学生。卢鸿基的父亲特别重视子女教育,他不光出资办学,还给学校订了许多报刊,如《申报》等,使学生不仅学习传统知识,还能接受先进思想。

卢叶子说,“父亲15岁时,离家到琼山府城琼海中学(今海中)学习。他积极参加学生运动,开始接触到一些进步的文艺作品。”

作业翻成石膏留校保存

1927年春,国民党右派发动反革命政变。“海南的反动势力疯狂镇压革命群众,父亲选择到上海求学,进入了私立上海人文艺术大学西洋画系,师从关良先生。”卢叶子告诉记者,在沪学习期间,卢鸿基开始阅读研究鲁迅和冯雪峰等人翻译的文艺著作。

1930年春,卢鸿基转入上海美术专门学校学西洋画,他曾去中华艺术大学聆听鲁迅作关于《绘画杂论》的演讲,深受影响。当年秋天,卢鸿基考进杭州艺术专科学校绘画系。不久,加入了进步美术社团“一八艺社”。

卢叶子回忆,“父亲曾以 卓群弟 为笔名,撰写《鲁迅先生谈绘画》一文,发表在杭州《之江日报》的文艺周刊。作为一八艺社的社员,父亲走上了进步的美术道路,他研究进步的文艺理论,创作上也极力反映劳动人民的生活。”

之后,卢鸿基的油画《西冷印社》两幅作品参加了上海举办的“一八艺社”习作展览。这个展览得到了鲁迅的热情鼓励和高度评价。

在杭州学习期间,因为崇尚苏联的新写实主义艺术理念,卢鸿基向学校申请,由绘画系转到雕塑系学习。他的老师,便是雕塑大师刘开渠先生。

因成绩突出,卢鸿基深得刘开渠的赏识,他的雕塑作品也经常被翻成石膏复制品留在学校。卢鸿基的外孙卢家荪回忆外祖父读书时的成绩,赞叹不已,“鸿基公所在学校有规定,雕塑系作业优秀的同学,可以将作业翻成石膏复制品留在学校,良好者还可以拍照存档。鸿基公的作品多有被存档保留的。”

1936年10月,鲁迅逝世,卢鸿基极为悲痛,他写了一篇悼念文章刊登在《杭报》的副刊。

卢叶子说,“父亲对鲁迅先生极为敬重,他不顾禁忌公开在教室里做起了鲁迅的浮雕像。他甚至还准备做一个完整的鲁迅像。为此,专门和周建人联系,并得到周的积极支持并寄赠鲁迅的两张照片。”

卢鸿基敬重鲁迅先生,在他的艺术生涯中,时常会记得鲁迅先生所说,“依傍和模仿决不能产生真艺术。”他有多篇撰写研究鲁迅思想与艺术方面的文章,《纪念鲁迅先生的一点感想 依傍和模仿决不能产生真正的艺术》、《鲁迅在美术上的现实主义观点略谈》、《关于鲁迅》等。

撤退路上的“警报袋”

1937年11月,上海沦陷。卢鸿基随杭州艺专迁往长沙。

卢叶子说,“在湖南,父亲和罗工柳等人经常去听共产党人和进步人士的抗日演讲,有徐特立、茅盾、田汉等。尤其是徐特立,他当时是 湖南文化界抗敌后援会 负责人,不但积极鼓励父亲等人抗日举动,还热情欢迎这些年轻人去延安工作,这无疑坚定了父亲投身抗日洪流的决心。”

卢家荪告诉记者,“因为计划出名为 五月 的诗歌刊物,鸿基公拜会作家茅盾。茅盾非常喜欢鸿基公的木刻,不久,鸿基公的作品在《抗战日报》上发表。从此,他便与茅盾建立了联系。”

从湖南到武汉,卢鸿基经人介绍,认识了时任第三厅第六处(艺术宣传处)少将处长的田汉。在田汉直接安排下,卢鸿基出任了六处第三科(美术科)上尉研究员,和罗工柳一起负责木刻方面的工作。

卢鸿基和他的同事们,先成立了“武汉木刻人联谊会”,向全国木刻家发出公开信,提议建立全国性木刻组织。随后,“中华全国木刻界抗敌协会”在汉口成立,并举办了《全国抗战木刻展览会》,展出作品两百多幅。

因武汉会战失利,国民政府决定迁都重庆。卢鸿基跟随三厅第一批人员,先期撤到湖南衡山,因轻装简行,为躲敌机空袭,每个人都要带一个时刻不离身的包袱,时称“警报袋”。

卢叶子说,“当时,父亲的 警报袋 装的不是个人的贵重细软,而是《全国抗战木刻展览会》的全部作品。撤退途中,他和同事丁正献为保全这些作品的安全,不走大道,专走小路,决心人亡袋存。”

一路上,为尽量发挥木刻的宣传作用,沿途只要有机会,他们就将作品公开展出。三厅在桂林整编,卢鸿基被安排乘坐郭沫若的专车去重庆。临行前,他将木刻展览的作品交给留在桂林的木刻家布置展出,但当天日机轰炸,一颗炸弹落到展厅,全部作品无一幸存。

卢鸿基拼命工作,成绩卓著。1941年,中华全国美术协会主办元旦美展,他的作品《战时文化人》(雕塑)被评为十件优秀作品之一。木刻作品《朗诵诗》、《母与子》、《故乡消息》等,被介绍到苏、美、英、法等国。

由于操劳过度,加上“皖南事变”后心情激愤,卢鸿基肺病发作,卧床不起。

1945年,国内政治空气愈发恶劣,在郭沫若、冯乃超组织发动下,重庆文化界发表对时局的进言,躺在病床上的卢鸿基也愤然在进言上签名,这个文件在《新华日报》上发表的次日,郭沫若领导的“文化工作委员会”即被解散。

卢家荪说,“文化工作委员会被解散,鸿基公也随之失业,当时生活疗养全靠党、文艺界及亲友们支持。尤其令鸿基公难以忘怀的,就是周恩来同志对他的关怀。1940年,鸿基公在重庆郭沫若家中认识了周恩来。周恩来在日理万机的情况下,仍对鸿基公的健康状况表示关心。”

曾计划为海南雕塑纪念碑

1946年6月,卢鸿基遵照周恩来的建议和资助,潜回海口养病。尽管病魔缠身,但作为一名文艺战士,他始终没有放下手中的笔。

回到故乡后,卢鸿基病情一有好转,就在海口举办个人美术作品展览,结交了不少追求进步的文艺青年。

卢叶子说,“应朋友邀请,父亲还在当地的《和平日报》主编 椰风 文艺副刊。通过该刊,他撰写和编发了许多抨击时政的诗文,以致遭到通缉。”

海南解放后,卢鸿基先后当选和出任海南区各界人民代表会议筹备委员会委员、海南区各界人民会议代表、海南军政委员会建碑委员。

卢鸿基担任海南军政委员会建碑委员,负责修建海口和榆林两地的解放纪念碑。

当时,海南除卢鸿基外,还有一批水平不低的美术人才,卢家荪告诉记者,“如留学法国的符拔雄、杨炎以及在国立杭州艺专学建筑图案的李传昌等。当时的海南区党委宣传部第一副部长吴乾鹏,是国立北平艺专最早的毕业生,他在琼崖纵队担任宣传部长时就做过雕塑。此外,琼纵的副司令马白山,以及琼纵的副政委、后来任海南区党委副书记兼宣传部长的黄康,都是鸿基公年轻时就认识的朋友,他们了解他,信任他,因此,对纪念碑的工作很支持。”

据卢家荪介绍,当时卢鸿基将纪念碑的设计草稿都做好了,但因种种原因,该项工作最终没有做完,卢鸿基一直觉得很遗憾。

本版图片由卢家荪提供

-

扫描给该文章打赏

-

扫描添加客服

- 上一篇:雕塑家刘士铭:他的一生就是一件伟大艺术品

- 下一篇:卢鸿基 和苏军战士铜像

免责声明:本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点。如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!